|

|

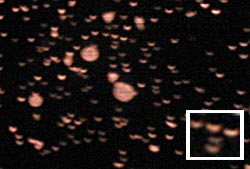

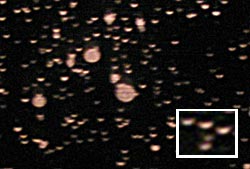

| 豆電球(フィラメント並行) | マグライトバルブ(フィラメント並行) |

|

|

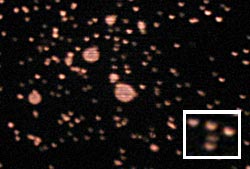

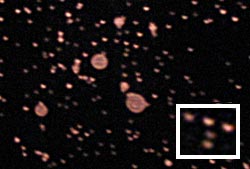

| 豆電球(フィラメント軸側) | マグライトバルブ(フィラメント軸側) |

「マイスター」はピンホール式なので、光源の電球のフィラメントの形が、そのまま逆さに映って星の形になります。

豆電球だと、向きによっては、星がみんな、スマイルマークの口だけ状態になります。

これを回避するためには、フィラメントが小さい光源を使えばよいのです。「大人の科学」本誌では、五藤光学のEX電球が紹介されていますが、入手が難しいのと、2V2Aという規格のため、点灯するための工作が面倒です。

で、Terryさんが試されたのが、マグライトの電球。これなら比較的手に入れやすそうということで、私もさっそく探してみました。本当は単四2本用の"Mini Maglite Flashlight 2-Cell AAA"の電球が欲しかったのですが、近所のホームセンターにはなくて、単三2本用の"Mini Maglite Flashlight 2-Cell AA"用の電球で妥協。

手元に残っていた豆電球のガラスを取り去り、フィラメントを切って、残った足に買ってきたマグライトの電球を半田付けします。半田ゴテなど握ったのは何年ぶりでしょう。とても他人様には見せられないイモハンダがゴロゴロです。豆電球のソケットを取り去って、リード線にマグライトの電球を直結してしまえば楽なのですが、いちおう後のために、豆電球に復活できる仕様にしました。

で、豆電球とマグライトの電球を比較したのが、上の写真です。露出時間は2秒にそろえてあります。

星像が一回り小さく、シャープになっています。実際に目で見ると、写真よりもう少しはっきり差が分かります。豆電球より少し明るいので、その分も星の見やすさにつながっています。個人的には満足できる星像です。

一つだけ欠点をあげると、フィラメントの軸側というのか、フィラメントとフィラメントの足が重なる方向は、フィラメントの足が影になって、光量が落ちてしまいます。この現象は豆電球でも起きるのですが、フィラメントが小さい分、マグライトの電球の方が顕著に現れます。ちなみに五藤光学のEX電球は、フィラメントの足を細く伸ばして、これを回避しています。さすが専用品。

豆電球の星像には不満だけど、EX電球だとちょっと敷居が高い、という方にはおすすめの工作です。

(2005.11.9 福田和昭 記)