「天体望遠鏡」って、難しい機械だと思っておられる方、多いと思います。実は私もそうでした。

天文雑誌に載ってる望遠鏡は、ほとんどが何万円から何十万、何百万円もするものばかり。たまに「つくった」「改造した」なんて記事が載っていますけど、ちょっと専門的で難しそうです。

ところが最近、あちこちに、自作の望遠鏡を紹介しているページが出来てきました。材料は木材だったり塩ビ管だったり、ホームセンターで揃うようなものばかり。レンズや反射鏡さえ調達すれば、意外に簡単に、天体望遠鏡がつくれそうなのです。

「いっちょやってみるか」ということで、天体望遠鏡、つくり始めてみました。いつになったら出来るやら、という感じですが、まぁしばらくお付き合いください。

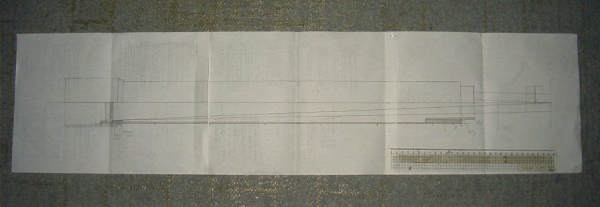

※ちなみに、右側が完成した鏡筒です。架台はまだつくっていないので、BORGの鏡筒バンドを介してテレビューF2経緯台に載せています。何となく望遠鏡っぽく見えますね。これからいよいよ架台をつくりますが、う〜ん、年度末に入ってしまって工作が止まっています。(2003.3.26記)

参考:自作の望遠鏡を紹介しているページ

・星を見る道具の工房(yamacaさん)

・ちょっとそこまで、星を見に……(なかをさん)

・ドブマガジン(谷川誠二さん)

・木村裕之さんのページ

※ここから下の記事は、日付の古い順から並んでいます。