少し間が空いてしまいました。

少し間が空いてしまいました。

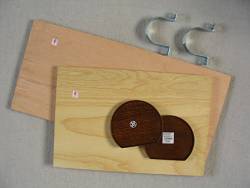

写真の板はフォーク部のベースです。

5月8日の写真に写っているパーツが、この板の両側に付いてフォーク部になります。

実は耳軸と鏡筒バンドがほぼ完成した翌日に、作業に取りかかっていたのです。板を切るのは簡単なのですが、その後に穴を開ける作業が……

M8ボルトを通して水平回転軸にするのですが、手持ちのドリルは最大で6mm径のものしかありません。

仕方がないので、6mm径の穴を開けて、細い丸棒に紙ヤスリを巻いてゴシゴシ穴を広げていたのですが、一向にはかどりません。20分くらいゴシゴシやって、ボルトを突っ込むとまるで穴の大きさが足りません。ドライバーでねじ込むと無理やりタッピングしながら入っていきますが、それでは回転軸にはなりません。とっても疲れて、作業を止めて、そのまま風呂に入って寝てしまいました。

紙ヤスリじゃやってられない、と思って、安物の丸ヤスリを買ってきました。そんな工具も持っていないのか、と言われそうですね(^_^;

効果はてきめん。気合いを入れて、CDをかけながらヤスリ掛けをはじめたら、1曲目が終わる前にきれいに穴が広がってしまいました。あの紙ヤスリの苦労は何だったんだ……

いよいよ鏡筒バンドになりました。

いよいよ鏡筒バンドになりました。 耳軸が付くとこんなかんじになります。

耳軸が付くとこんなかんじになります。