川や運河からいきなり海に出られるかというと、尼崎の場合はそうもいきません。

実は尼崎は海抜0m地帯、つまり土地が海面より低くなっている場所が多く、かつては洪水や高波に度々悩まされてきました。そこで尼崎の海岸一帯には万里の長城のごとき防潮堤が築かれ、川の出口には水門が築かれたのです。といっても、工業地帯の尼崎のこと、運河を塞いでしまっては貨物船やタンカーは通れません。そこでただの水門ではなく、船を通すための閘門が築かれているのです。

その名も尼崎閘門。通称「尼ロック」です。

「アマロック」ってカタカナで書くと格好いいのですが、漢字仮名交じりで「尼ロック」だと、女性の坊さんがバンド組んでるみたいで、なんかご愛敬です。

|

|

| 堅く閉ざされた尼崎閘門。 | 物見遊山の漁船のために開門します。 |

堅く閉ざされている閘門は、船がやってくるとゴゴゴゴッと開きます。ウソです、音はしません。

実はこの閘門、扉が二重になっています。海には干満があるので、潮位差があるときは、川から海に、あるいは海から川にドドドッと水が押し寄せて大変なことになります。そのため、海側・川側それぞれに扉をつけ、二重の扉で潮位差を調整しています。

パナマ運河で用いられている閘門と同じ方法です。詳しくは兵庫県の尼崎閘門のサイトに説明があります。

|

|

| 扉の中にはいると…… | 今くぐった川側の扉が閉鎖されます。 |

|

|

| 海側の門が開きはじめます。 海水が勢いよく流れ込んできます。 |

外海の景色が見えてきました。 |

干満の差のあるときだと「USJの水物以上の迫力」なのだそうです。残念ながら……というか幸い今回はそれほどの干満差はなく、それでも流入する海水で船が揺られたりしながら、外海へと旅立ったのでした。

外海といっても、大阪湾なんですけどね。

外から見た尼崎閘門。左側が今、通ってきた第二閘門。中に戻るときは右側の第一閘門から入ります。

閘門を出ると、すぐに阪神高速湾岸線の高架をくぐります。大阪湾とはいえ、運河の内水面と比べると明らかに波は高くなります。船縁に腰掛けていた乗船者も、さすがにここでは船底にしゃがみ込みます。

|

|

| 阪神高速5号湾岸線。 | 向こうに見える塔は大阪・舞洲の清掃工場。 |

東の埋め立て地の向こうに、金色帽子の煙突が見えてきました。なんと大阪・舞洲の清掃工場なのだそうです。わわっ、望遠レンズなしでこんなに近くに見えるとは。尼崎の隣が大阪だということを、改めて実感する瞬間です。

|

|

| 尼崎側の煙突。夜はライトアップされるとか。 | 一万トン岸壁のRORO船。 |

舞洲ほど派手でないにしろ、尼崎側にも同じような煙突があります。ライトアップされた夜は、むしろこちらの方がきれいなのだとか。

東岸は「一万トン岸壁」といって、閘門を通れない大きな船が接岸する岸壁になっています。緑色の船体のRORO船がなにやら接岸して作業していました。

船は180度回頭。運河に戻るため、再び尼崎閘門へ向かいます。今度は東側の第一閘門から入ります。こんな物好きの小舟3艘のために、いちいち巨大な閘門の開け閉めをしてくれるのですから、国土交通省もご苦労なことです。

|

|

| 青信号になった第1閘門外扉。 | 「駐車禁止」みたいなものでしょうか。 |

|

|

| 景色が扉の向こうに消えていきます。 | さよなら大阪湾。 |

|

|

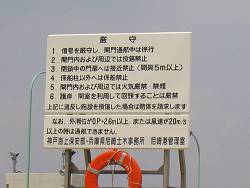

| 宇宙戦艦のブリッジのような司令塔。 | 注意事項がいっぱい。 |

海側の扉が閉じきると、今度は川側の扉が開きます。先ほど外海に出たときとは逆の手順です。

|

|

| 扉が開ききるまでは赤信号。 | さぁ、いざ運河へ出航!。 |

|

|

| いざゆかん。 | 僚船も無事に閘門通過しました。 |

大阪湾から舞い戻ったクルーズ船隊、今度は尼崎市街へ向けて蓬川を北上していきます。

そうそう、この尼崎閘門、なんとペーパークラフト、いや日本古来の立版古があるのです。みなと立版古のサイトへどうぞ。国土交通省もなかなかやります。というか、いいんですか、紙細工に熱中して(^_^)。

(2005.5.15 福田和昭 記)